Depuis quelques mois, une nouvelle compétence est arrivée chez Teréo, celle de l’inventaire des mousses ou bryophytes. Ces petites plantes terrestres ont longtemps été délaissées dans les études en écologie, bien qu’on compte 14 espèces protégées en France depuis 2013 et 19 espèces d’intérêt communautaire en Europe (directive Habitats-Faune-Flore – Natura 2000). On remarque un intérêt croissant pour ce groupe depuis quelques années avec l’émergence de plusieurs listes rouge, dont en Alsace (Bick & Stoehr, 2014), Rhône-Alpes (Collectif, 2022) ou en Europe (Hodgett, 2019) ou la parution d’un atlas français des bryophytes (Celle et al., 2024) par exemple.

Elles sont pourtant diversifiées (1408 taxons en France) et sont essentielles dans un écosystème, notamment en initiant les fonctionnalités écologiques d’un sol. L’étude des bryophytes peut servir pour la bioindication, pour définir l’état de conservation d’un habitat (en particulier ceux dominés par des mousses (dunes littorales, tourbières à sphaignes)) ou dans l’évaluation des fonctionnalités d’un écosystème.

Dans le cadre de vos projets, les bryophytes seront de plus en plus régulièrement un enjeu à prendre en compte : intégration des bryophytes protégés dans les évaluations environnementales, intégration des bryophytes dans les plans de gestion de sites naturels, … . Teréo pourra vous accompagner dans ces missions.

Qu’est-ce que les mousses ?

Les mousses (ou bryophytes) sont des plantes terrestres, considérées comme les représentants actuels des premières espèces végétales ayant colonisé la terre il y a 475 millions d’années. Elles sont divisées en trois grands groupes (dont l’ensemble est nommé bryophyte au sens large (sensu lato)) :

- Anthocérophytes

- Marchantiophytes, subdivisés en deux sous-groupes :

- Marchantiophytes à thalles

- Marchantiophytes à feuilles

- Bryophytes au sens strict (sensu stricto)

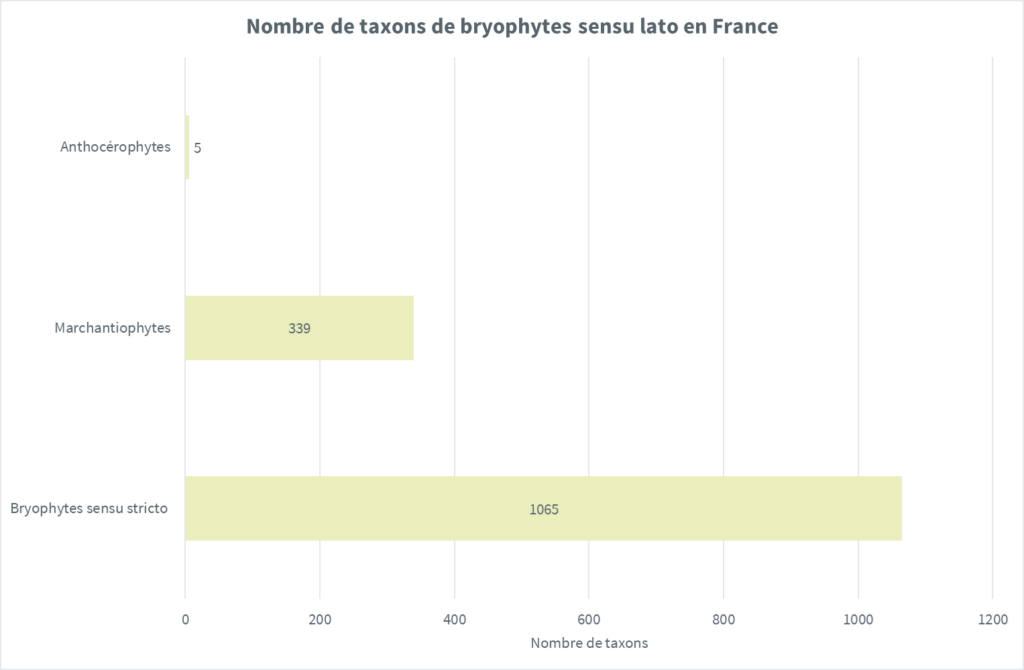

Bien plus diversifiées qu’on ne le pense, dans le monde on estime qu’il existerait jusqu’à 25000 espèces de bryophyte sensu lato (Hodgetts, 2019), ce qui en fait le deuxième groupe des plantes terrestres le plus diversifié après les plantes à fleurs (ou angiospermes). En France, on compte 1409 taxons, dont 1065 bryophytes sensu stricto, 339 marchantiophytes et 5 anthocérophytes (Celle et al., 2024).

Selon les espèces, leur taille est très variable. Elles peuvent être très longues comme Fontinalis antipyretica qui peut atteindre 2 mètres, alors que d’autres sont minuscules comme Cololejeunea microscopica qui ne dépasse pas 6mm de long pour 0,3 à 0,4 mm de large.

Des plantes très résistantes

Contrairement aux plantes vasculaires (regroupant les plantes à fleurs, les conifères et les fougères et apparentés), les bryophytes ne possèdent ni de vrais tissus vasculaires conducteurs de sèves, ni de vraies racines (elles ont en fait des rhizoïdes, qui jouent surtout un rôle de fixation à un support). De ce fait, elles se distinguent nettement dans leur gestion de l’eau par rapport aux plantes vasculaires, puisque l’absence des tissus vasculaires ne leur permet pas de retenir l’eau dans leur organisme et peuvent se dessécher rapidement. On dit qu’elles sont poïkilohydres, c’est-à-dire qu’elles peuvent reprendre leur croissance en étant réhydratées après un dessèchement extrême.

De bons bioindicateurs

Cette particularité anatomique de ne pas posséder de vrais tissus vasculaires les rendent sensibles à la pollution de l’environnement (nitrates, ETMM (métaux)) et font d’elles de bons bioindicateurs de la pollution de l’air ou de l’eau. En effet, au lieu de filtrer les éléments extérieurs par des racines, les mousses les absorbent et les bioaccumulent directement par osmose dans leur cellule et les diffusent dans leur organisme par des forces de capillarités.

Des pionnières colonisatrices des milieux terrestres

Comme évoqué précédemment, les bryophytes n’ont pas de vraies racines, ce qui leur permet de coloniser une large variété de substrat (sol, écorce, rocher, bois pourrissant, métaux). On peut les trouver sur tous les substrats des milieux terrestres et aquatiques (hormis le milieu marin).

Ce sont des plantes pionnières, puisqu’elles sont parmi les premiers organismes (avec les lichens par exemple) à initier la succession écologique en permettant la formation d’un sol et l’installation successive des fonctionnalités écologiques de l’écosystème qui se mettra en place.

Un écosystème en miniature

Elles jouent un rôle en termes d’accueil de la microfaune, dont elles fournissent un micro-habitat, comme les tardigrades, rotifères ou nématodes qui se glissent entre leurs feuilles. Certains écosystèmes sont dominés par les mousses. C’est le cas des tourbières où les sphaignes (Sphagnum) y permettent l’absorption d’une grande quantité d’eau. Ce qui permet aux tourbières de « fournir » un service de filtration de l’eau, essentiel pour avoir une eau propre et potable. Les dunes littorales sont également dominées par des mousses telles que Syntrichia ruraliformis, Homalothecium lutescens ou Tortella squarrosa. Cette première leur donne la couleur caractéristique qui a permis de nommer « dunes grises », les dunes fixées situées en arrière des dunes mobiles.

Thomas BEGOC

Références bibliographiques

Bick, F., & Stoehr, B., 2014. La Liste rouge des Bryophytes menacées en Alsace. SBA, ODONAT, 55 p.

Celle J., Gourvil J., Amblard P., Bailly G., Bardet O., Bernard E., Borgomano S., Burkhart J-A., Cartier D., Cléré E., Debay P., Dupré R., Filoche S., Greffier B., Hauguel J-C., Infante Sanchez M., Kerinec P., Labroche A., Lecron J-M., Legland T., Masson G., Offerhaus B., Prey T., 2024. Atlas des bryophytes de France métropolitaine par départements. Office français de la biodiversité, Conservatoires botaniques nationaux, 1429 p.

Collectif., 2022. Liste rouge des bryophytes de la région Rhône-Alpes. Conservatoire botanique national alpin, Conservatoire botanique national du Massif central, 33 p.

Hodgetts, N., 2019. A miniature world in decline: European Red List of Mosses, Liverworts and Hornworts. IUCN, International Union for Conservation of Nature. https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.ERL.2.en